Es war ein Satz, der Millionen erschütterte: „Ich habe schlafende Krebszellen, die immer wieder aufflammen können. Damit muss ich leben.“ Björn Borg, die stoische Legende des Tennis, das Gesicht einer ganzen Epoche, der Mann, der einst als „Ice Man“ unantastbar erschien, zeigt plötzlich eine verletzliche, erschütternde Seite. In der BBC-Talkshow „BBC Breakfast“ hat der heute 69-Jährige erstmals über seine schwere Krebserkrankung gesprochen – und damit ein Tabu gebrochen, das er Jahrzehnte lang mit derselben eisernen Disziplin bewahrte, mit der er einst Wimbledon dominierte.

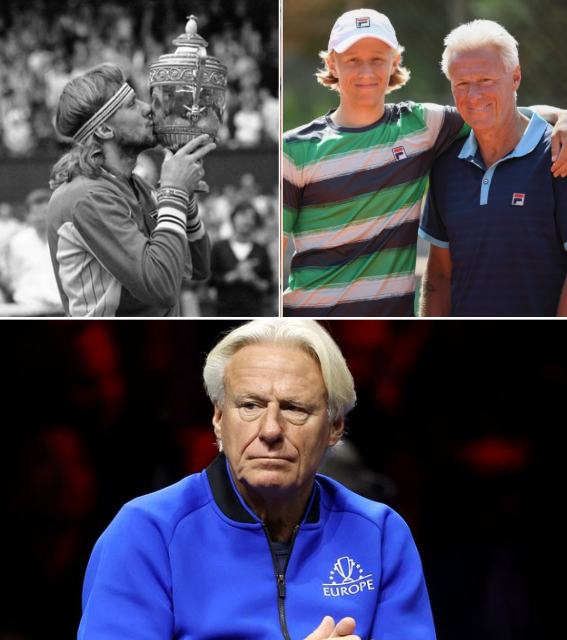

Für viele ist Borg der Inbegriff von Unerschütterlichkeit: fünf Wimbledon-Siege in Serie, elf Grand-Slam-Titel, ein Mythos aus stoischer Ruhe und unnahbarer Coolness. Doch nun erzählt der Mann, der Tennis zu einem globalen Spektakel machte, von einer Diagnose,

die nicht nur sein Leben, sondern auch das Bild von ihm verändert. Ärzte hätten ihm erklärt, die Prognose sehe „sehr, sehr schlecht“ aus. Ein Satz, der klingt wie ein Todesurteil, aber aus dem Mund Borgs klingt er wie eine nüchterne Feststellung. Keine Tränen, keine Klage, sondern das kalte Akzeptieren einer Realität, die selbst einen Champion an Grenzen bringt.

Eine Operation im vergangenen Jahr brachte zwar eine Remission, doch keine Sicherheit. Alle sechs Monate müsse er nun zur Kontrolle. Jeder Termin ein Bangen, jeder Arztbesuch ein möglicher Wendepunkt. Borg beschreibt die psychische Belastung als enorm – und gleichzeitig als ständigen Begleiter, den er nicht abschütteln kann. „Ich nehme es Tag für Tag, Jahr für Jahr“, sagt er. Worte, die sich so bescheiden anhören und doch das ganze Gewicht einer Krankheit tragen, die ihn immer wieder an den Rand drängt.

In seiner Autobiografie, die am 19. September erscheint, legt er erstmals offen, wie tief die Schatten seiner Erkrankung reichen. Und es ist kein Zufall, dass ausgerechnet Borg, der Mann, der in den 70ern und 80ern das Bild des stoischen Helden prägte, jetzt in einem Alter die Rüstung ablegt, in dem viele seine Legende längst als unantastbar betrachten.

Doch Borgs Offenbarung ist mehr als nur ein Kapitel Krankheit. Es ist auch ein Rückblick auf ein Leben voller Extreme. Er erinnert sich an jenes legendäre Wimbledon-Finale von 1980, das für viele bis heute das größte Tennismatch aller Zeiten bleibt: sein episches Duell gegen John McEnroe. Feuer und Eis, Hitzkopf und Eismann, Emotion gegen Kälte – eine Rivalität, die nicht nur Sportgeschichte schrieb, sondern zur Ikone einer Ära wurde. Borg nennt es sein „befriedigendstes Spiel“, als würde er darin nicht nur einen Sieg, sondern eine Lebensdefinition sehen.

Und doch, nur ein Jahr später, zog er einen Schlussstrich. Mit 25 Jahren, in der Blüte seiner Karriere, mit 66 Turniersiegen und 109 Wochen an der Spitze der Weltrangliste, legte er den Schläger weg. Für viele ein Schock, für ihn offenbar eine Befreiung. Doch was danach folgte, war kein friedlicher Rückzug, sondern ein Sturz in die Dunkelheit. Alkohol, Drogen, Partys, eine Überdosis 1989, die ihn fast das Leben kostete. „Ich war viele Male dem Tod nahe“, gesteht Borg in seiner Autobiografie. Ein Satz, der die Fassade der Legende endgültig zerbricht.

Dass der „Ice Man“ schon damals kämpfte, ahnte kaum jemand. Dass er jetzt, Jahrzehnte später, gegen eine Krankheit kämpft, die ihm den Boden unter den Füßen wegziehen könnte, macht die Parallelen noch schärfer. Ein Mann, der auf dem Court unbesiegbar schien, entpuppt sich als Mensch, der dem Tod immer wieder ins Gesicht blicken musste – und dabei mehr als einmal verlor.

Doch Borg wäre nicht Borg, wenn er nicht auch in dieser Krankheit eine Form von Kontrolle suchte. „Damit muss ich leben“, sagt er. Keine Opferpose, keine Selbstinszenierung. Nur das Eingeständnis, dass auch er nicht unsterblich ist. Es ist diese Nüchternheit, die seine Beichte so gnadenlos macht. Denn anders als viele Prominente, die ihre Krankheit zur öffentlichen Heldenreise stilisieren, stellt Borg nichts zur Schau. Er sagt nur, wie es ist: eine ständige Gefahr, ein ständiges Zittern, ein Leben mit dem Damoklesschwert.

Und doch bleibt die Frage: Warum jetzt? Warum öffnet sich ein Mann, der jahrzehntelang jedes Detail seines Lebens unter Verschluss hielt? Die Antwort liegt in seiner Autobiografie, in der er nicht nur die Krankheit offenbart, sondern auch den Schmerz, die Abgründe, das Scheitern. Vielleicht weiß Borg, dass seine Geschichte sonst unvollständig bliebe. Vielleicht weiß er auch, dass die Legende „Ice Man“ nur dann vollständig verstanden werden kann, wenn man sieht, dass hinter dem Eis ein Mensch steckt, der zerbrechen konnte – und vielleicht wieder zerbrechen wird.

Viele Fans reagieren geschockt, andere berührt. Für die einen bleibt er der Held, der nie sein Pokerface verlor, für die anderen wird er gerade jetzt, in seiner Verletzlichkeit, zu einem Idol. Denn wenn selbst ein Björn Borg, der scheinbar Unbesiegbare, zugibt, dass er die Krankheit nicht beherrschen kann, dann zeigt er, dass Größe nicht darin liegt, immer stark zu sein, sondern darin, Schwäche zuzulassen.

Am Ende ist diese Krebsbeichte mehr als eine medizinische Information. Sie ist ein Vermächtnis. Sie zeigt, dass auch Legenden nicht unsterblich sind. Dass der größte Sieg vielleicht nicht der über John McEnroe war, sondern der über die eigenen Dämonen. Und dass selbst ein Mann, der mehr Titel holte, als andere sich erträumen können, am Ende auf das reduziert wird, was uns alle eint: das fragile Leben, das jeden Tag neu ausgehandelt werden muss.

Björn Borg sagt, er sei „sehr zufrieden“ mit sich selbst. Er klingt dabei nicht wie ein Mann, der resigniert hat, sondern wie jemand, der den Frieden gefunden hat, den er auf dem Tennisplatz nie gesucht hat. Vielleicht ist das seine eigentliche Botschaft: dass man nicht alles gewinnen muss, um am Ende gewonnen zu haben.