Erzählen wir uns die bequeme Version: Ein Junge aus Niederösterreich, der mit einer Stimme wie Hafennebel den deutschsprachigen Raum eroberte. „Heimweh“, „Junge, komm bald wieder“, Palmen auf der Platte, Sehnsucht im Radio – und fertig ist die Legende. Doch Legenden sind Verpackungen. Und Freddy Quinn war nie nur das makellose Etikett „Seemann mit Gitarre“. Wer genauer hinhört, hört Risse. Wer genauer hinsieht, erkennt einen Mann, der Heimweh sang, weil Ankommen für ihn ein Luxus blieb.

Anfang: ein Datum, das klingt wie ein Versprechen – 27. September 1931. Ein Kind, das früh lernt, dass die Welt keine Kulisse, sondern ein Wind ist, der alles verschiebt: Trennung der Eltern, ein Vater, der bei einem Autounfall stirbt, ein kurzer amerikanischer Umweg, der mit einer Rückreise endet, ein Jahr in einem belgischen Waisenhaus, in dem ein Vierzehnjähriger nachts an die Decke starrt und hofft, dass irgendwo jemand an ihn denkt. Wer später behauptet, der „Seemann“ sei eine Marketingfigur, übersieht, dass diese Figur zuerst Überlebensstrategie war. Der einsame Mann an der Reling war nicht Pose – er war Protokoll.

Aus dieser Rohbiografie entsteht das, was wir bis heute mitsummen. Quinns Stimme hatte dieses Metronom der Melancholie: ruhig, tief, verlässlich. Sie versprach Richtung, wo Biografie Drift war. Dass er in Sprachen sang, als wolle er überall andocken – Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, sogar Finnisch –, war weniger Vielseitigkeit als Versuch, einen Fluchtpunkt zu finden. Die Songs wurden Häfen auf Zeit. Das Publikum machte sie zu Landkarten. Und die Industrie machte aus der Karte ein Gefängnis: Du bist der Seemann, Freddy, bleib an Bord. Wer in diesen Jahren Jazz oder Klassik wagt, stört das Produkt. Also blieb der Mann, der sich nach Variationen sehnte, in der Tonart, die sich verkaufte.

Ja, die Erfolge sind unbestreitbar: Nummer-eins-Hits, Millionen Tonträger, Filme, die das Bild vom starken, nachdenklichen Kerl im Salzwasserlicht festzurrten. „Die Gitarre und das Meer“, „Heimweh nach St. Pauli“ – Kino als Jukebox der Sehnsucht. Aber die kompromisslose Ehrlichkeit liegt in den Zwischentönen. Dort, wo Quinn zugibt, dass er sich manchmal wie eine Figur fühlte, die andere ihm auf den Leib geschrieben hatten. Dort, wo er auf einem Zirkusseil ohne Netz balanciert oder in einen Löwenkäfig steigt – nicht als Zirkusnummer, sondern als Trotz: Seht her, ich bin mehr als eure Platte! Wer das als Exzentrik abtut, unterschätzt den Mut eines Mannes, der das eigene Image bändigt wie eine Raubkatze.

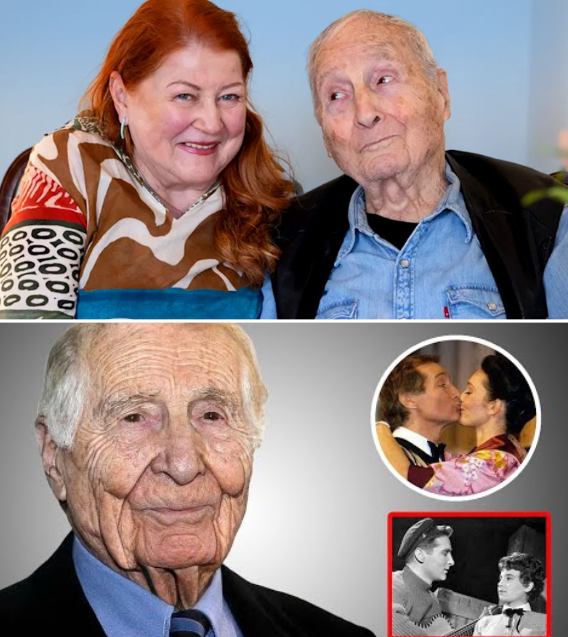

Das Private? Wir lieben es, wenn es die Marke bestätigt: der große Star und die große Liebe. Doch bei Quinn widerspricht das Intime der Pose. Eine jahrzehntelange Ehe, die lange unsichtbar bleiben musste, weil das Bild vom einsamen Sänger keine Ringe vertrug. Tourneen, dazwischen Koffer auf Koffern, ein Backstage, das zur Zweitadresse wird. Die Schuldgefühle des Mannes, der ging, damit alle bleiben konnten – Fans, Verkäufe, das Narrativ. Später, nach dem Tod dieser ersten großen Liebe, die zermürbende Frage: Hätte ich anders leben müssen, um gerechter zu lieben? Und dann die späte Ehe, die noch einmal Licht ins Zimmer bringt, aber auch die Wahrheit, dass Erinnerungen nicht wegdiskutiert werden. „Er ist ein Mann der Vergangenheit“, sagt jene, die ihn in den letzten Jahren begleitete. Kein Vorwurf – ein Befund.

Der Körper? Er redet mit, wenn die Biografie schwer wird. Knie, Herz, Atem – die üblichen Rechnungen des Alters, die niemand gern bezahlt. Kürzere Spaziergänge, längere Pausen, jener nüchterne Arztvokabularismus, der sogar Romantiker auf den Boden holt. Und trotzdem: „Mein Körper mag müde sein, aber meine Seele singt noch.“ Das klingt nach Kalenderspruch, ist aber das einzige Statement, das diese Karriere wirklich zusammenhält. Denn Quinns größter Trick war nie der Ton, sondern die Haltung: die Weigerung, Zyniker zu werden, obwohl alles dafürsprach.

Sein Vermögen? Zahlen, die man aufzählen kann, Wohnungen, die man beschreiben könnte, Oldtimer, die glänzen. Und doch liegt der eigentliche Reichtum anderswo: in einem kulturellen Erbe, das die deutsche Populärmusik bis heute prägt. In der Gewissheit, dass Melodien Halt sind, wenn das Leben rutscht. In dem einfachen, gefährlichen Satz: „Ich bin wie ihr – nur lauter.“ Wer sich darüber mokiert, hat das Geschäft missverstanden. Pop ist nicht „höher“, Pop ist näher. Quinn hat diese Nähe nie verraten. Er hat sie gestaltet.

Bleibt die Frage, die weh tut: War sein Heimweh echt – oder die perfekteste aller Masken? Die ehrliche Antwort ist die unbequeme: Es war beides. Echt, weil Kindheitsnarben kein Marketing sind. Maske, weil Bühne ohne Maske nicht funktioniert. Quinn hat diese Ambivalenz nicht aufgelöst, er hat sie ausgehalten. Darin liegt seine Modernität. Er war ein Widerspruch, der funktioniert: öffentlich privat, nah und ikonisch, verfügbar und ungreifbar. Wer ihn auf eine Seite zwingt, zerbricht die Figur.

Und wir? Wir sind nicht unschuldig. Wir fordern Authentizität, solange sie unsere Erwartungen bestätigt. Wir wollen, dass Stars „sie selbst“ sind – aber bitte nur das Selbst, das wir kennen. Als Quinn etwas anderes wollte, nannten wir es „Imagebruch“. Als er blieb, nannten wir es „Treue“. Beide Etiketten verfehlen den Menschen. Vielleicht ist das die eigentliche Provokation seines Lebenswerks: dass ein Mann, der uns das Heimkommen besang, uns beibrachte, mit dem Nicht-Ankommen zu leben. Dass er aus einer Wunde eine Sprache machte, die jeder versteht. Und dass er – gerade deshalb – nie ganz von der Bühne herunterkam, selbst wenn das Mikrofon längst auf dem Ständer ruhte.

Man kann Freddy Quinn feiern, indem man die alten Platten auflegt und die Uhr zurückdreht. Man kann ihn respektieren, indem man die Komplexität stehen lässt. Ich plädiere für Letzteres. Denn wer nur Nostalgie will, hört am Meer vorbei. Der eigentliche Skandal dieser Karriere ist nicht der Kitsch – es ist die Konsequenz. Jahrzehnte im selben Kostüm, ohne die eigene Würde zu verramschen. Jahrzehnte, in denen einer die Sehnsucht nicht ausbeutet, sondern ernst nimmt. Das ist viel radikaler, als es im Schlager je klingen durfte.

Am Ende bleibt das Bild, das zu groß ist für jede Vitrine: ein Seemann, der sein Schiff selbst gebaut hat, wissend, dass es nie im endgültigen Hafen anlegt. Er richtet die Fender an den Kaimauern des Publikums aus, legt an, legt ab, legt an. Irgendwo zwischen St. Pauli und den stilleren Zimmern des Alters wird aus Pathos Wahrheit. Und wenn heute noch irgendwo eine Jukebox „Heimweh“ ausspuckt und eine Bar kurz leiser wird, ist das kein Museumsereignis. Es ist eine Erinnerung daran, dass Singen nichts löst – aber etwas hält. Freddy Quinn hat uns das beigebracht. Wir sind es, die entscheiden, ob wir hinhören.